ニューラリンクが切り開く未来!脳とコンピューターが直接つながる時代がもうすぐそこに

こんにちは、アールグレイです。

最近、イーロン・マスクが率いるニューラリンク社のニュースが話題になってますよね。

「脳にチップを埋め込む」って聞くと、ちょっとSF映画みたいで怖い気もしますが、実はめちゃくちゃすごい技術なんです。

2024年1月に初めて人間の脳にインプラントを埋め込んでから、もう9人目の臨床試験が始まったみたいです。

今回は、この革命的な技術について、わかりやすく、そして詳しく解説していきたいと思います!

そもそもニューラリンクって何?会社の歴史と背景

ニューラリンクは2016年にイーロン・マスクらが設立した会社で、脳とコンピューターを直接つなぐ「ブレイン・コンピューター・インターフェース(BCI)」という技術を開発してるんです。簡単に言うと、「考えるだけでコンピューターを操作できる」ようになる技術なんです。

え、それってどういうこと?って思いますよね(笑)。例えば、「カーソルを右に動かしたい」と考えるだけで、実際に画面のカーソルが動くんです。手も声も使わずに、純粋に思考だけで!

イーロン・マスクがニューラリンクを設立した背景には、深い危機感があったんです。「AIがどんどん進化していく中で、人類が取り残されてしまう」という懸念から、人間とAIが共生できる「人間-AIシンビオシス」を実現するために、脳とコンピューターを直接つなぐ技術の開発を始めたんです。

設立時には、神経科学者、エンジニア、ロボット工学の専門家など、各分野のトップクラスの人材が集まりました。

本社はカリフォルニア州フリーモントに置かれ、現在は約300人の従業員が働いています。彼らのミッションは「今日の未解決の医療ニーズを持つ人々に自治を回復し、明日の人間の潜在能力を解き放つための汎用脳インターフェースを作成する」というもの。

つまり、短期的には医療用途での麻痺患者の支援などを目指し、長期的には人類の能力拡張を視野に入れているんです。

驚異の技術!N1インプラントの詳細な仕組み

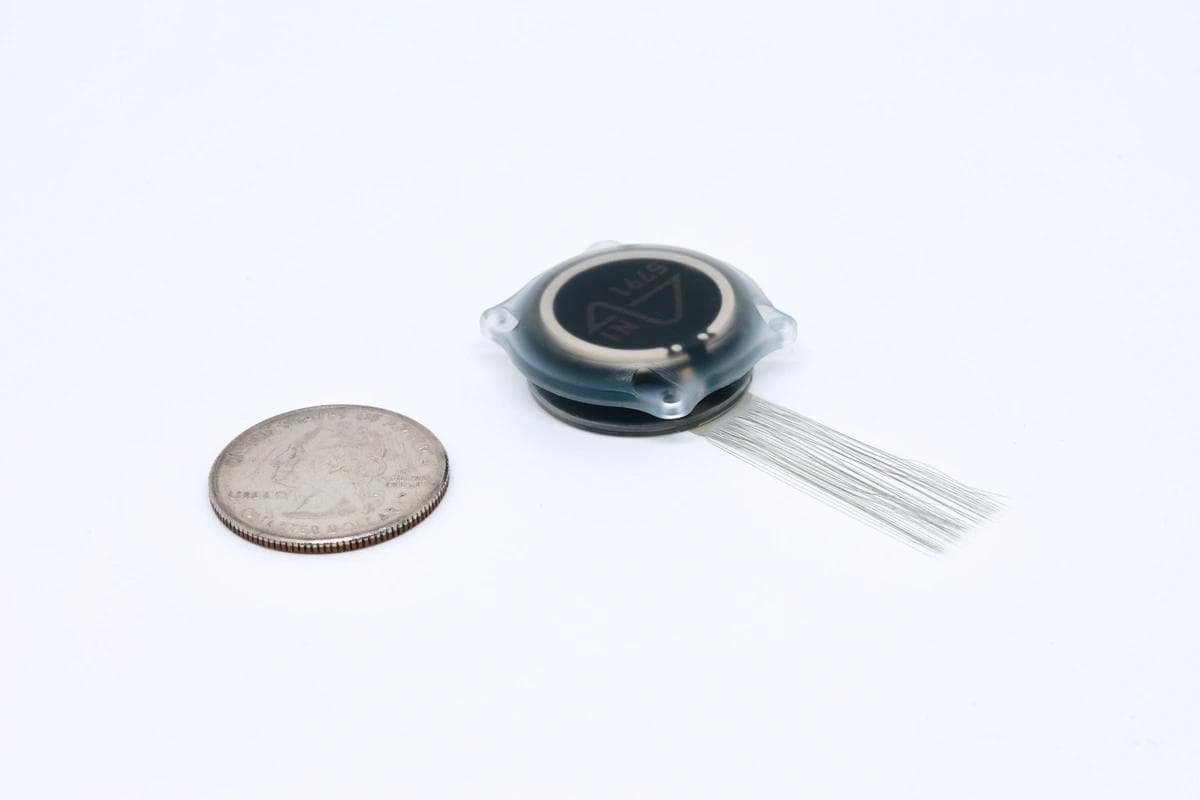

ニューラリンクが開発した「N1インプラント」(愛称:テレパシー)は、500円玉くらいのコインサイズのデバイスなんですが、その中身は超ハイテクなんですよ!サイズは23×18.5×2mmで、重さは約8グラム。1円玉8枚分という軽さです。

このデバイスの最も革新的な部分は、1,024本以上の超細い「糸状電極」なんです。この電極の太さは4〜6マイクロメートルで、なんと髪の毛の10分の1以下!赤血球よりも細いんです。

従来のBCIでは硬い電極を使っていたため、脳組織にダメージを与えるリスクがありました。

でも、ニューラリンクの糸状電極はシリコンベースの柔らかい素材でできていて、脳組織へのダメージを最小限に抑えることができるんです。

これらの電極が脳の表面、つまり皮質に挿入されて、神経細胞(ニューロン)の電気信号を直接読み取ります。脳の信号がコンピューターの操作に変換される流れは、まるで魔法のようです。

まず、脳の運動野で「動かしたい」という意図が生まれると、糸状電極が神経細胞の活動電位を1秒間に数千回も検出します。

この微弱な信号(マイクロボルト単位)を増幅し、アナログ信号をデジタルデータに変換。

不要な信号をフィルタリングした後、AIアルゴリズムが信号パターンを解析し、認識したパターンを具体的な操作コマンドに変換します。

そして最後に、Bluetooth経由でコンピューターやスマホに送信されるんです。

このプロセス全体が、なんと数ミリ秒で完了するんです!デバイスはワイヤレス充電が可能で、頭の外から充電できます。

現在のバッテリー持続時間は数時間程度ですが、改良が進められています。

データ転送速度は毎秒200メガビット以上で、カスタムASICチップが搭載されているため、高速な処理が可能なんです。

R1手術ロボット:精密手術の革命

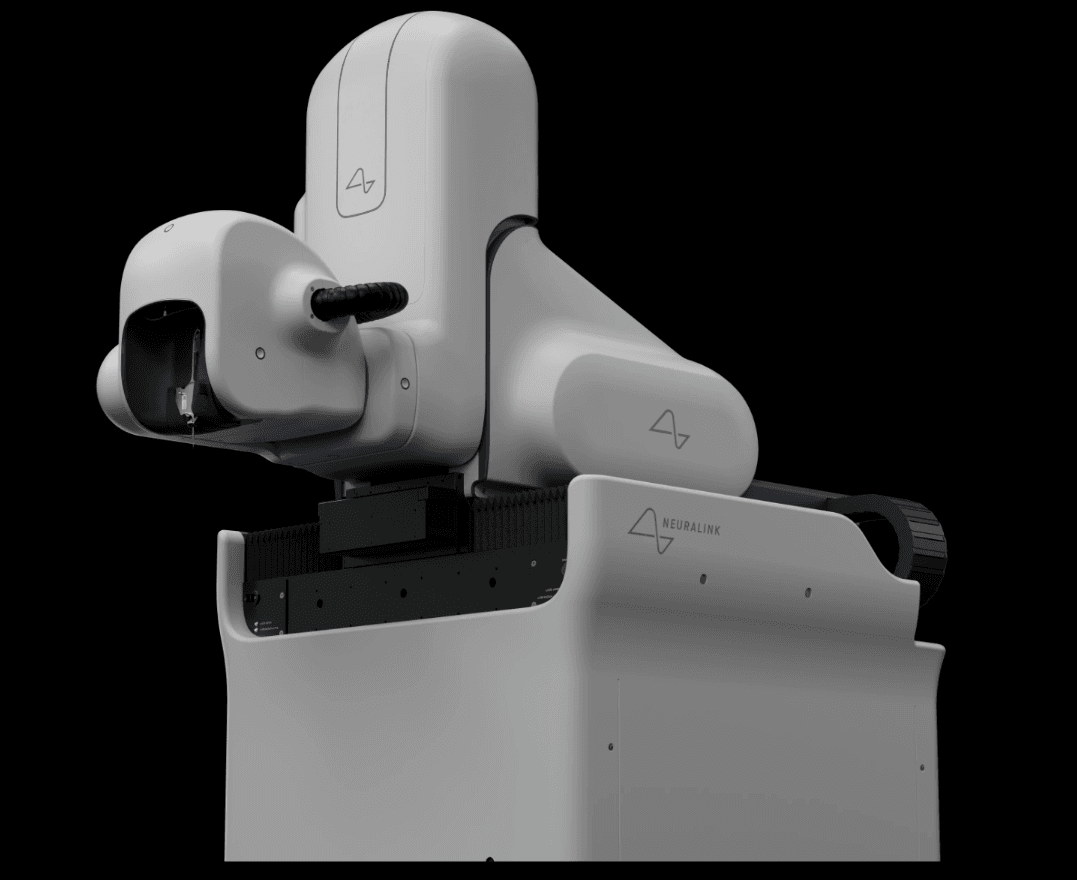

手術は「R1」という専用ロボットが行うんですが、これがまたすごいんです。位置精度は10マイクロメートル以下で、1本の電極を挿入するのにかかる時間はたった1.5秒。

外科医の手の震えを完全に排除し、3Dイメージングでリアルタイムに脳の構造を把握しながら手術を進めます。

手術プロセスは意外とシンプルです。まず頭皮に約2cm四方の小さな切開を作り、頭蓋骨にコイン大の穴を開けます。

次に脳を覆う硬膜を慎重に切開し、ロボットが自動で最適な位置に電極を挿入していきます。最後にインプラントを頭蓋骨の穴にぴったりとフィットさせ、頭皮を縫い合わせれば終了です。

全工程が約30分で完了し、多くの患者さんは翌日には退院できるそうです。従来の脳外科手術と比べると、驚くほど低侵襲で回復も早いんです。

実際の臨床試験:PRIME Studyの詳細と患者たちの物語

2024年1月から始まった「PRIME Study」(Precise Robotically Implanted Brain-Computer Interface)という臨床試験は、N1インプラントの安全性と有効性を検証するものです。

対象となるのは、脊髄損傷による四肢麻痺患者やALS(筋萎縮性側索硬化症)患者で、22歳以上の安定した健康状態の方々です。

最初の参加者であるノーランド・アーボーさん(29歳)の物語は特に感動的です。

8年前のダイビング事故で首から下が麻痺していた彼は、2024年1月28日に手術を受けました。

驚くべきことに、手術翌日から思考でカーソル操作が可能になったんです。

1週間後にはチェスゲームをプレイし、1ヶ月後にはCivilization VIという複雑なゲームを8時間も連続でプレイできるようになりました。

現在、ノーランドさんは週120時間以上もこのシステムを使用しています。タイピング速度は分速8単語から40単語に向上し、「人生が変わった」と語っています。

彼の1日を見てみると、朝起きたらまず思考でスマートホームをコントロールし、カーテンを開けてコーヒーメーカーをオン。

以前は介護者を待つ必要があったけど、今は自分のペースで朝を始められるそうです。

仕事のメールチェックも思考タイピングで返信を書き、友達とオンラインでチェス対戦。

マウスを使う人より素早く駒を動かせるので、「ズルい!」って言われることもあるとか(笑)。

午後はプログラミングの勉強をして、Visual Studio Codeを思考で操作。

事故前はソフトウェアエンジニアだった彼は、また仕事ができるようになるかもしれないと希望を持っています。

2人目の参加者であるアレックスさん(46歳)は、ALSで徐々に身体機能が低下していました。

2024年7月に手術を受けた彼は、仮想ロボットハンドを思考で制御できるようになり、3Dデザインソフトで創作活動を再開。

家族とのビデオ通話も可能になり、じゃんけんゲームでは勝率60%を記録しています(ランダムより高い!)。

「ALSと診断されて3年。話すことも、手を動かすこともできなくなった。

でも、ニューラリンクのおかげで、また世界とつながれた」とアレックスさんは語ります。

一番嬉しかったのは、娘の誕生日にメッセージを書けたこと。

「パパ大好き」って返事が来た時、思考で操作してるのに涙が出たそうです。

3人目のブラッドさん(35歳)は交通事故による脊髄損傷の患者で、2024年11月に手術を受けました。

現在はAdobe Premiereでビデオ編集を行い、YouTubeチャンネルを開設。

音声合成と組み合わせてナレーションも作成し、「クリエイターとしての人生を取り戻した」と喜んでいます。

臨床試験を通じて、いくつかの技術的な課題も明らかになりました。

初期には一部の電極が脳組織から離れる「リトラクション」現象が発生し、信号品質が低下することがありました。

しかし、ソフトウェアアルゴリズムの最適化や機械学習モデルの改良、リアルタイムキャリブレーション機能の追加などにより、2人目以降の参加者では初期の問題がほぼ解決されています。

国際展開:世界に広がるニューラリンクの臨床試験

ニューラリンクは米国だけでなく、世界各地で臨床試験を展開しています。

カナダでは2024年11月から「CAN-PRIME Study」がトロント大学病院で開始され、カナダの規制に準拠した独自のプロトコルで6名の参加者を目標に進められています。

中東では、2025年5月にUAEで「UAE-PRIME Study」が始まりました。アブダビの専門医療センターで実施されるこの試験は、中東初のBCI臨床試験として注目を集めています。

特徴的なのは、運動障害だけでなく言語障害も対象にしている点です。

今後は欧州で2025年後半の開始を予定し、日本でも規制当局との協議が進んでいます。

オーストラリアでは2026年を目標に準備が進められています。

このような国際展開により、世界中の患者さんがこの革新的な技術の恩恵を受けられるようになることが期待されています。

将来の可能性:医療から人類進化まで

ニューラリンクの技術が実現可能にする未来は、想像を超えるものがあります。

短期的な医療応用として、まず注目されているのが視覚障害の治療です。

「Blindsight(ブラインドサイト)」と呼ばれるプロジェクトでは、視覚野への直接刺激で「見る」体験を作り出すことを目指しています。

カメラからの映像を脳に直接送信し、初期は32×32ピクセルという低解像度から始めますが、将来的には健常者以上の視力も可能になるかもしれません。

聴覚障害の改善も期待されています。

聴覚野への電気刺激により、生まれつき聴覚がない人でも音を体験できるようになる可能性があります。

音楽を直接脳内で再生することも技術的には可能になるでしょう。

記憶障害の治療においては、海馬(記憶の中枢)の機能を補助することで、アルツハイマー病の症状改善が期待されています。

イーロン・マスクは「認知症患者が子供を認識できる世界を想像してほしい」と語っており、記憶の「保存」と「読み出し」を支援する技術の開発を進めています。

中期的には、感覚の拡張という興味深い可能性があります。

赤外線や紫外線を「視覚化」したり、超音波を「聴覚化」したりすることで、人間が本来持っていない感覚を獲得できるかもしれません。

磁場を感じるといった、まったく新しい感覚の創造も理論的には可能です。

認知能力の向上も視野に入っています。

計算能力の拡張により、複雑な数学問題を瞬時に解いたり、言語学習を高速化したり、マルチタスク能力を向上させたりすることができるようになるでしょう。

直接的なコミュニケーションも実現可能で、思考を直接共有するテレパシー的な通信や、感情の正確な伝達、言語の壁を越えた意思疎通が可能になるかもしれません。

長期的なビジョンとして、人間とAIの真の統合が掲げられています。

AIの計算能力を直接利用し、知識へのインスタントアクセスが可能になり、創造性とAIが融合する未来。

さらには意識のアップロードという、SF的な概念も真剣に検討されています。

記憶と人格のバックアップ、仮想世界での意識体験、そして究極的には「不死」の可能性まで議論されています。

技術的な課題と解決への道筋

もちろん、このような革新的な技術には多くの課題があります。現在最も重要な技術的課題の一つは、電極の長期安定性です。

時間経過とともに信号品質が低下する問題があり、これは脳組織の免疫反応や瘢痕形成が原因です。

解決策として、より生体適合性の高い材料の開発、抗炎症コーティングの適用、自己修復機能を持つ電極の研究が進められています。

データ帯域幅の制限も大きな課題です。現在の転送速度(毎秒200メガビット)では複雑な操作が困難で、目標は1Gbps以上への向上です。

新しい無線通信プロトコルの開発、データ圧縮アルゴリズムの最適化、5G/6G技術の活用などが検討されています。

電力消費の問題も無視できません。現在のバッテリー寿命は数時間程度で、1週間以上の連続使用を目標に、超低消費電力チップの開発、体温発電の活用、高効率ワイヤレス充電などの技術が研究されています。

個人差への対応も重要です。

脳の構造や活動パターンは人それぞれ異なるため、個別最適化AIアルゴリズム、継続的な学習システム、クラウドベースの集合知活用などが必要となります。

倫理的・社会的な議論

技術の進歩と同時に、深刻な倫理的問題も浮上しています。

プライバシーとセキュリティの観点から見ると、思考の読み取りは究極のプライバシー侵害になりかねません。

ハッキングされたら思考を操作される可能性もあり、企業や政府による監視の懸念もあります。

これらの対策として、エンドツーエンド暗号化の実装、オフラインモードの確保、思考データの所有権の明確化、国際的な規制フレームワークの構築などが提案されています。

社会的格差の拡大も懸念されています。

初期の費用は数億円になる可能性があり、「強化された人間」と「通常の人間」の間に格差が生まれる恐れがあります。

教育や雇用における不平等も問題となるでしょう。

対策として、医療保険の適用拡大、段階的な価格低下(スマートフォンの普及と同様のパターン)、基本的人権としてのBCIアクセスの確保、能力拡張の上限設定などが議論されています。

アイデンティティの問題も深刻です。「自分」と「機械」の境界線はどこにあるのか、思考の独自性は失われないか、人間性の定義はどう変化するのか。

これらの議論において重要なのは、既存の技術(メガネや補聴器など)との連続性を認識し、「自然」と「人工」の区別の意味を再考し、個人の選択の自由を尊重することです。

競合他社と市場動向

ニューラリンクだけでなく、世界中でBCI開発競争が激化しています。

主要な競合企業として、オーストラリア/米国のSynchron(シンクロン)は、血管内から挿入する「Stentrode」という技術を開発しています。

開頭手術が不要という大きな利点があり、すでにFDA承認を取得して臨床試験を進めています。

米国のParadromics(パラドロミクス)は、最大32,000本という高密度電極アレイを開発していますが、まだ動物実験段階です。

Blackrock Neurotech(ブラックロック)は、Utah Arrayという実績ある技術で30人以上の患者に使用されていますが、侵襲性が高いという課題があります。

中国では、Beijing Pinchi Medical、NeuroXess、BrainCoなどの企業が政府支援を受けて急速に発展していますが、データプライバシーの懸念が指摘されています。

市場規模を見ると、2025年現在で約20億ドル(主に医療用途)、年間成長率は15-20%となっています。

2030年には100億ドル以上に成長し、医療用が60%、研究用が25%、消費者向けが15%になると予測されています。

2040年には1000億ドル以上の市場規模となり、一般消費者への普及が始まって「BCIネイティブ」世代が登場すると予想されています。

投資と資金調達の詳細

ニューラリンクの資金調達の歴史を振り返ると、着実な成長が見て取れます。

2017年のSeries Aでは2700万ドルを調達し、主にイーロン・マスク個人が投資しました。

2019年のSeries Bでは5100万ドルを調達し、Google Venturesが参加。2021年のSeries Cでは2億500万ドルをVy Capital主導で調達し、2023年のSeries Dでは2億8000万ドルをFounders Fund参加で調達しました。

そして2025年6月のSeries Eでは、6億5000万ドルという巨額の資金調達に成功。

Sequoia CapitalやARK Investといった著名投資家が参加し、企業価値は90億ドル以上となりました。

累計調達額は約14億ドルに達しています。

これらの資金は、研究開発に40%(次世代チップ開発、新しい電極材料研究、AIアルゴリズム改良)、臨床試験に30%(参加者への補償、医療施設との連携、規制対応)、製造設備に20%(クリーンルーム建設、自動化生産ライン、品質管理システム)、人材採用に10%(トップ研究者の獲得、エンジニア増員、医療専門家の雇用)が配分されています。

規制と承認プロセス

医療機器としての承認は非常に厳格なプロセスを経る必要があります。

FDA(米国食品医薬品局)の承認プロセスは、2016年から2022年にかけての前臨床試験から始まりました。

ブタ、羊、サルでの動物実験で安全性を確認し、長期的な生体適合性を評価しました。

2022年から2023年にかけてIDE(Investigational Device Exemption)申請を行い、数千ページの書類を提出して人間での試験許可を取得しました。

2024年から始まった臨床試験は、Phase 1で安全性評価(現在進行中)、Phase 2で有効性評価(2026年予定)、Phase 3で大規模試験(2028年予定)という段階を踏んでいきます。

最終的なPMA(Premarket Approval)申請は2030年を目標としており、これが承認されれば商業販売が可能になります。

国際的には、欧州のCEマークはMDR(医療機器規則)に準拠したより厳格な臨床評価が要求され、日本のPMDAでは革新的医療機器としての相談が始まっており、条件付き早期承認制度の活用が検討されています。

中国のNMPAは国産BCIを優先的に承認する傾向があり、外国製品には厳しい審査が行われています。

ニューラリンクのエコシステム

ニューラリンクは単独の企業ではなく、大きなエコシステムの一部として機能しています。

医療機関としては、Barrow Neurological Institute、Stanford University Medical Center、Johns Hopkins Hospitalなどと連携し、Mayo Clinicとも協議を進めています。

技術パートナーには、チップ製造のTSMC、特殊ガラスのCorning、ロボティクスのBoston Dynamics、クラウドインフラのMicrosoftなどがあります。研究機関では、MIT Media Lab、Caltech、UC Berkeley、ETH Zurichなどと協力関係を築いています。

特筆すべきは、ニューラリンクが一部の技術をオープンソース化している点です。

信号処理アルゴリズム、手術ロボットの制御ソフト、データ可視化ツール、患者用アプリのUI/UXなどが公開されており、世界中の研究者が技術開発に貢献できるようになっています。

まとめ:SF映画が現実になる日は近い

ニューラリンクの技術について、かなり詳しく見てきました。

正直、最初は「脳にチップを埋め込むなんて怖い」って思ってました。

でも、実際の臨床試験の成果を見ると、本当に人々の生活を変えてるんですよね。

四肢麻痺で動けなかった人が、思考だけでコンピューターを操作して、家族とコミュニケーションを取れるようになる。

ALSで話せなくなった人が、思考で文字を入力できるようになる。これって、めちゃくちゃすごいことじゃないですか?

もちろん、まだまだ課題はたくさんあります。

技術的な問題、倫理的な懸念、社会的な影響...でも、人類の歴史を振り返ると、新しい技術はいつも議論を呼びながら、徐々に受け入れられてきました。

インターネットも、スマートフォンも、最初は「そんなの必要ない」って言われてました。でも今では、生活に欠かせないものになってます。

BCIも、10年後、20年後には「昔は手でスマホを操作してたんだよ」なんて言う時代が来るかもしれません。技術の進歩は止められません。

大切なのは、その技術をどう使うか、どう向き合うか。みんなで考えていく必要があると思います。

ニューラリンクの技術は、単なるガジェットではありません。

人類の可能性を拡張し、苦しんでいる人々に希望を与え、新しい形のコミュニケーションを生み出す可能性を秘めています。

同時に、私たちの「人間性」とは何かを問い直す機会でもあります。

皆さんは、この技術についてどう思いますか?もし安全性が確立されたら、記憶力を向上させたり、新しい言語を瞬時に習得したり、AIと直接つながったりしてみたいですか?それとも「自然な人間」のままでいたいですか?

私は...正直まだちょっと怖いけど、記憶力が良くなるなら試してみたいかも(笑)。

特に最近、人の名前を忘れることが多くて...でも、その前に、もっと多くの人がこの技術の恩恵を受けられるようになってほしいですね。

麻痺や難病で苦しんでいる人たちが、普通の生活を取り戻せるように。

ニューラリンクの今後の展開、要注目です!

この記事のポイント

- ✓ニューラリンクは思考だけでコンピューターを操作できる脳インプラント技術を開発

- ✓N1インプラントは1,024本の超細い糸状電極で脳信号を読み取り、数ミリ秒で操作に変換

- ✓R1手術ロボットによる30分の低侵襲手術で、患者は翌日退院可能

- ✓2024年から9人が臨床試験に参加し、四肢麻痺やALS患者が劇的に生活を改善

- ✓ノーランドさんは週120時間以上使用し「人生が変わった」と語る

- ✓将来は視覚・聴覚回復、記憶操作、AIとの統合、感覚拡張などが可能に

- ✓2025年に6.5億ドルを調達し累計14億ドル、2030年のFDA承認を目指す

- ✓倫理的課題に対し暗号化やオフラインモードなど多層的な対策を実施

よくある質問

関連記事

Hive Intelligence:AIエージェントがブロックチェーンを理解する時代の到来

Hive IntelligenceはAIエージェントが60以上のブロックチェーンデータにリアルタイムアクセスできるインフラ基盤。自然言語対応の統一API、$HINTトークン、NVIDIA Inception参加など、AI×ブロックチェーン融合の最前線を解説。

ヒューマノイドロボット業界の新展開:テスラOptimus量産計画と競合各社の最新動向

ヒューマノイドロボット業界の最新動向を解説。テスラOptimusの量産計画をはじめ、Boston Dynamics Atlas、Figure AI、Agility Robotics Digitなど、世界中の企業が人型ロボット開発で競争を展開。2025年が業界の転換点となる理由と、段階的な実用化の現状を詳しく紹介します。

エージェンティック・ウェブとエージェントブラウザ完全ガイド2025

AIが勝手にウェブサイトを巡回して作業をしてくれる「エージェンティック・ウェブ」の時代が到来。ChatGPTエージェントやOpera Neonなど続々登場する最新ブラウザ技術を詳しく解説します。

AGI、ASI、シンギュラリティ…AI進化の先にある未来を完全解説

AGI(人工汎用知能)、ASI(人工超知能)、シンギュラリティ(技術的特異点)。これらのAI用語が示す未来とは?OpenAIやGoogleが目指す人類レベルのAI、その先にある超知能、そして2045年に予測される技術的特異点について、わかりやすく解説します。